江戸時代、長崎には唯一外国との玄関口として出島がありました。外国からの文化が入ってきていたこと、海や山に囲まれ、さまざまな食材にも恵まれたことから長崎には独自の食文化が生まれました。

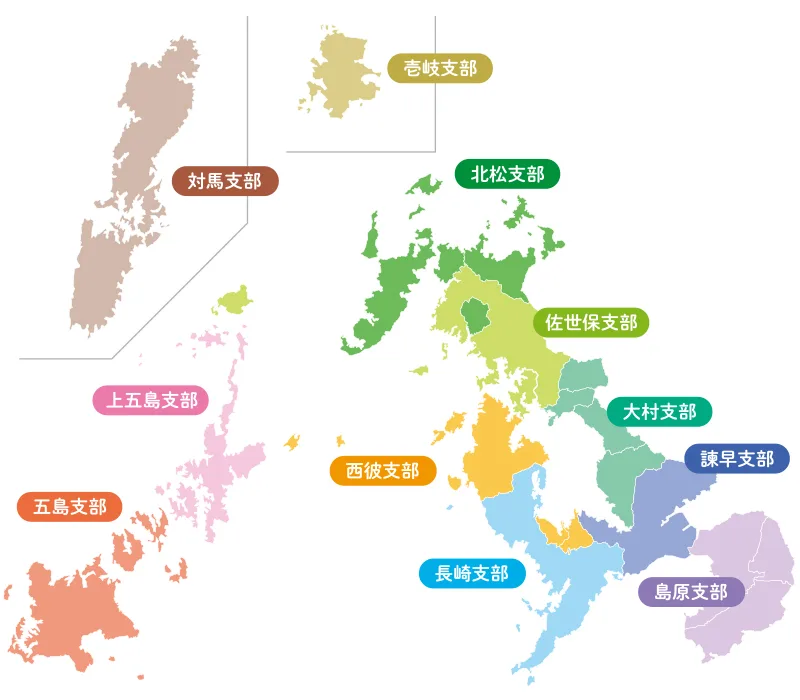

長崎県の各地域(支部)に古くから伝わっている郷土料理にとどまらず、近年の食文化の変化の中で生み出された新しい郷土料理もご紹介いたします。

かきは「海のミルク」とも言われ、たんぱく質やビタミンなどの栄養が豊富です。九十九島かきは、入り組んだ海岸線に迫る山々、洋上の島々から送られる大地の養分をたっぷり吸収していると言われ、やや小さめの殻いっぱいに身が詰まり、味が濃厚です。

西彼地区はミカンの栽培が盛んです。その果汁や皮までも利用した、爽やかな寿司は減糖、減塩にもなっています。

長与町の食生活改善推進員の皆さんが考案した新しい郷土料理です。

諫早地区の山間部地域でお正月やお盆・地域の寄り合いなどで欠かせない料理でした。来客をもてなすために、家庭で育てた鶏を使い、男の人達が料理し振る舞ったと言われています。

生月・平戸では刺身のことを「ぶえん」と言い、お祝いの席に食べるお寿司になります。

お祭りやイベント等、人が集まる時に作られる壱岐の家庭料理です。

大村寿司のいわれ(大村市HPより)

文明6年(1474)大村氏16代純伊(すみこれ)は、大村領におし寄せた島原の有馬勢の大軍と中岳で合戦し、純伊は危く難を逃れて唐津沖の玄海の孤島加々良(かから)島に落ちのびました。

卓袱(しっぽく)料理の一品です。 長崎風パイ料理で、パスティラ、焙烙(ほうろく)焼きとも言います。鎖国前後の書といわれる『南蛮料理書』にすでに登場する料理です。その後出版された『四季料理書』には、アヒル、ごぼう、椎茸、もやし、クルミ、麻の実を用い、今の和華蘭料理に近い形に変化しています。

黒島の豆腐はにがりの代わりに黒島の海水を使用するため、通常の豆腐よりもとても風味が良く、食感が少し硬いなどの特徴があります。

お盆、法事などに食べる精進料理のおもてなしでしたが、今では普段の食事としても出されています。食材を放射状に盛り付けることが一般的で、辛子酢みそをタレとして用います。そのタレが鼻をツーンとはじくぐらい辛子をきかせるので、“鼻はじき”と言われています。

島原半島で食される郷土料理で、具材や餠をたくさん入れて煮込んだ雑煮です。島原の乱の際、一揆軍の総大将であった天草四郎が、信徒たちと籠城した際に、農民たちとともに山や海から材料を集めて作ったことで誕生した、あるいは幕府の移民政策で移住してきた小豆島の移民によって具雑煮の原型が伝えられたなど、発祥のいわれは諸説あります。各家庭で入れる具材は大きく違うようです。

日本の海外貿易窓口で西洋船が最初に入港した地である平戸の郷土料理で、ポルトガル語の「アルマード(武装する)」に由来されるのではないかと言われています。切った断面が華やかでくんちや正月などのお祝いの席には欠かせないものです。

ひきとおしは、客を座席に招き上げ(引き通し)てもてなしたところから、この名がつきました。大きな鍋で作り、皆で囲んで食べます。壱州豆腐は一般的な豆腐と比べると大きく、しっかりした食感で、大豆本来の味が濃く、残っているのが特徴です。

対馬は、平地が少なく水も乏しかったため、米の栽培が難しかったそう。それを補うために栽培されたのがさつま芋だそうです。野菜と違って保存も利くさつま芋は、島民を飢饉からも救ってくれた、百姓孝行な芋なんだとか・・・・・・「こうこいも」の名前の由来はここから来てます。

お祝い事にも法事ごとにも欠かせない、昔からの伝統料理。地鶏や魚、具菜を変えて楽しめる。対馬には、いり焼き用の鍋がある。

1500年後半にポルトガル人宣教師が信徒たちに”肉を食べる”という習慣を伝えようと浦上地区中心に伝わった郷土料理。名前の由来は、ポルトガル語で“ソブラード”(余り物)からきたという説や、素材を粗く切ることを表す“粗おぼろ”からきたという説がある。

つわは九州が主な産地で、食材としてはあまり一般的ではありませんが、佐世保では古くから親しまれ食されてきた季節の料理です。

世知原町で栽培された茶葉は「味・香り」ともに深みのあり、数々の賞を受賞しています。他方、日本茶にはカテキンやエピガロカテキンなどの抗酸化物質が含まれており、これらはお茶を淹れた後の茶葉にも十分に残存しているとされています。そこで茶葉をおいしく食べるレシピとして、世知原茶の佃煮を紹介します。茶葉の風味やほろ苦さでご飯がすすむ一品です。

西海市中浦地区で法事の際、調理する醤油仕立ての郷土料理です。「いんげん汁」と呼んでいますが、隣の地区は「つぼ汁」、またその隣の地域では「つぼき」と呼ばれています。絞った豆腐、笹垣ごぼう、干し椎茸、こんにゃくが入っています。

根菜などたくさんの野菜や麩を煮込み、とろみを付けたものです。以前は、法事での精進料理として、また鶏肉・鯨肉を加えて、結婚式などのお祝い料理としても作られていました。お煮しめを作ったあとの野菜の切れ端を利用して作られたエコクッキングです。

主食である米がない時に、その代わりとして食べられてきた。農家においては田植えや稲刈りの間食としても食された。小麦粉を練り、ちぎった平らな団子が、その名の由来でもある。

長崎のミルクセーキは、卵、砂糖、練乳を混ぜたものに氷を入れてシャーベットにしたフローズンデザートで、飲み物ではありません。大正末期から昭和初期にできたと言われています。

離島を含む佐世保市北部では、ブロッコリーの生産が盛んです。茹でて細かく刻んだブロッコリーをスコーン生地に混ぜ込み焼き上げると、色合いがきれいなスコーンができあがります。

黒田五寸人参は他の人参よりオレンジ色が濃く、β-カロテンが多く含まれています。黒田五寸人参は肉質が柔らく、甘味が強い(糖度8~10%)特徴を持つことから、お菓子作りに向いています。

さつま芋をふかして熱いうちにつぶし(棒でつく)、油で揚げて作ります。この作る工程における「つぶす(つく)」および「揚げる」ことから、これらの作業を合わせて『つきあげ』と呼ぶようになったと言われています。

白玉粉で作った小さな団子を「島原の湧水」で冷し、蜂蜜、砂糖などで作った特製の蜜をかけたもので、口の中でとろけそうな上品な甘さとのどごしの良さが人気の素朴な郷土の味です。

かから(サルトビイバラ)の葉で包んだ団子で、節句の季節に食べます。

1~2月の寒い時期に作り、1年分を保存します。

対馬の保存食、さつま芋を原料とした「せん」からつくられたおやつ。 ちまき(サンキラ)の葉っぱに包み、蒸して作ります。